目次

湯の花入浴剤について

一般的に湯の花とは、温泉に含まれる温泉成分が黄色い花の結晶のように析出、もしくは沈殿したものをいいます。

呼称も様々で、湯花、湯の華、湯華などと表記されることもあります。

一方、入浴剤と一口に言っても法律で定められている区分では

・医薬部外品(薬用入浴剤)

・化粧品(浴用化粧料)

・雑貨(前記の2種以外)

の3種類があります。

薬用入浴剤は定められた範囲で効能・効果を表示することが出来ますが、浴用化粧料や雑貨では表記することはできません。

一般的な湯の花は製法上そのほとんどが雑貨扱いとなりますが、別府温泉の湯の花は薬用入浴剤(医薬部外品)として認可を取得しており、後で述べるようにいわゆる析出温泉沈殿物とは異なります。

唯一の欠点は、硫黄成分が多く酸性度が強いので浴槽や風呂釜を傷める可能性がある点です。

使用上の注意は商品ページでご確認下さい。

弊社では別府温泉の「薬用湯の花」と、雑貨の「天然湯の花」の2種類を取り扱っています。

それぞれに特徴があり、違った入浴感を楽しむことが出来ます。

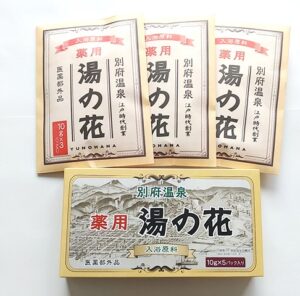

薬用 湯の花

薬用湯の花の特徴

別府温泉の「薬用湯の花」は、他地域で販売されている析出温泉沈殿物の湯の花とは製法が決定的に違います。

別府市の明礬地区と湯山地区で作られる湯の花は世界でも類をみない手作りの製法で作られ、その歴史は江戸時代まで遡ることが出来ます。

薬用湯の花は、別府で産する青粘土と温泉の噴気ガスが、湯の花小屋という製造施設の中で作用して結晶化したものを採取し、製品化しています。

結晶化された湯の花には温泉由来のミネラルがたくさん含まれており、製品化された湯の花は、古くは薬として飲用・塗布されたり、薬用入浴剤として利用されてきました。

「薬用 湯の花」の効能

水虫・あせも・神経痛・リウマチ・痔疾・腰痛・冷え症・肩こり・ ただれ・いんきん・しっしん・しもやけ・たむし・くじき・かいせん 等

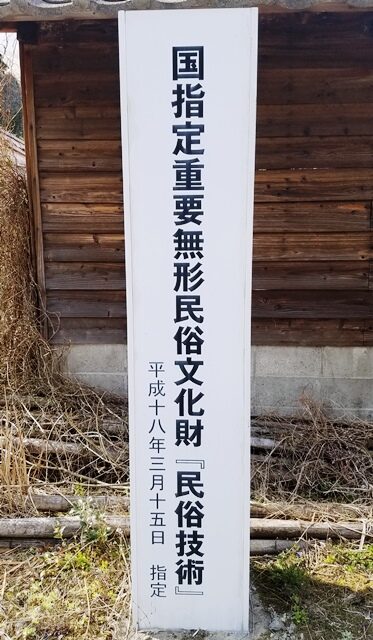

温泉の沈殿物などを採取するのではなく、湯の花小屋という特殊な製造施設をつくり内部で噴気と青粘土を巧みに利用して湯の花の結晶を作り出すという、全国でも類を見ない貴重な民俗技術は、昭和42年に別府市の無形文化財に指定され、さらに平成18年3月には国の重要無形民俗文化財に指定されました。

湯の花小屋の構造と薬用湯の花の作り方

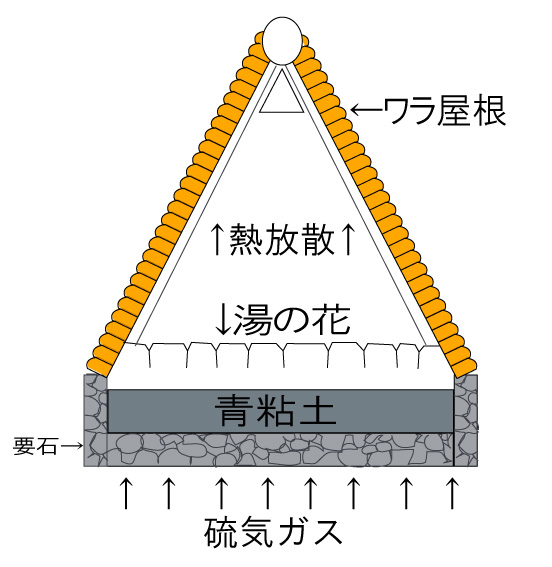

湯の花小屋の構造

湯の花小屋は、温泉の噴気を通した小屋床(こやどこ)のうえに藁(わら)や茅(かや)で屋根を葺いたもので、江戸時代から約280年を経た今でも変わらぬ構造で作られています。

小屋の内部は噴気が一定の強さでまんべんなく噴き出し、温湿度を一定に保ちやすい構造です。

小屋床を用意するためにはまず、地面を掘り下げて作られた土間の上に噴気が満遍なく行き渡るように栗石(くりいし)を敷き詰めます。

そこへ職人が長年の経験とカンを頼りに青粘土を適度な堅さと厚さで敷き、噴気の強さを調節することで小屋内の温湿度を一定に保つのです。

噴気は栗石のすき間から青粘土の中に入り、ガス中の成分と青粘土の成分が作用することで結晶します。

この結晶が「湯の花」で、1日約1ミリずつ、約2ヶ月かけて成長したものを採取し精製、乾燥したものをパッケージして製品化しています。

江戸時代から伝わる伝統の湯の花作り

江戸時代からその技術を受け継ぐ数少ない職人が、今でも別府でしか採取できない湯の花を作り続けています。

天然湯の花

硫黄成分を含まないため、浴槽や風呂釜を傷めることはありません。

自宅のお風呂が白濁のにごり湯となり、温泉気分を楽しむことができます。

全国観光土産品連盟の推奨品であり、湯あがりのぬくもり感が格段に違うと好評をいただいており、非常にリピーター様の多い人気商品です。

※追い炊きの際はご注意ください。風呂釜の種類によっては追い炊き機能をご利用頂けない場合があります。